カテゴリー

- トラウマ

人は生きていく中で、予期せぬ出来事や圧倒的な体験に直面することがあります。

それがあまりにも衝撃的で、自分の力では処理しきれないと感じたとき、心に深い傷が残ることがあります。

このような傷を、心理学ではギリシャ語で「傷」を意味する「トラウマ(心的外傷)」と呼びます。

目次

1.トラウマの定義と範囲

トラウマとは、生命の安全や自己の尊厳が脅かされるような体験によって生じる、心理的な衝撃のことです。厚生労働省の定義によれば、トラウマは「死に直面するような体験、あるいは自分や他者が重傷を負うような出来事を体験したり、目撃したりすること」とされています。

しかし近年では、より広い意味での「日常型トラウマ」も注目されています。

これは、いじめ、失恋、家庭内の不和、社会的孤立など、生命の危機には至らないものの、個人の心に深い痛みを残す体験を指します。

九州大学の研究では、こうした「日常型心の傷」が、長期的に個人の認知や感情、行動に影響を与える可能性があることが示されています。つまり、トラウマは必ずしも劇的な出来事によってのみ生じるものではなく、日常の中にも潜んでいるのです。

2.トラウマの種類

1. 単回性トラウマ(一次的トラウマ)

・一度の強烈な体験によって生じる

・例:交通事故、自然災害、暴力事件、突然の死別

・急性ストレス障害(ASD)や心的外傷後ストレス障害(PTSD)に発展することも

2. 発達性トラウマ(主に幼少期の環境による)

・幼少期の養育環境に起因する

・愛着形成の失敗、感情調整の困難、自己価値感の低下

・成人後の人格形成や精神疾患に影響、脳の発達、人格形成、感情調整能力脳の発達、人格形成、感情調整能力

3. 複雑性トラウマ(年齢に関係しない 複雑性PTSDのこと)

・長期にわたる繰り返しのストレスや虐待によって形成

・例:家庭内暴力、いじめ、ネグレクト、支配的な関係

・自己否定、対人関係の困難、慢性的な不安などを伴う

発達性トラウマは幼少期の養育環境に起因する慢性的な心的外傷であり、複雑性トラウマは年齢を問わず長期的・反復的なトラウマ体験によって生じる障害です。両者は重なる部分もありますが、発達性トラウマは特に発達期の脳と心に深刻な影響を与える点で区別されます。

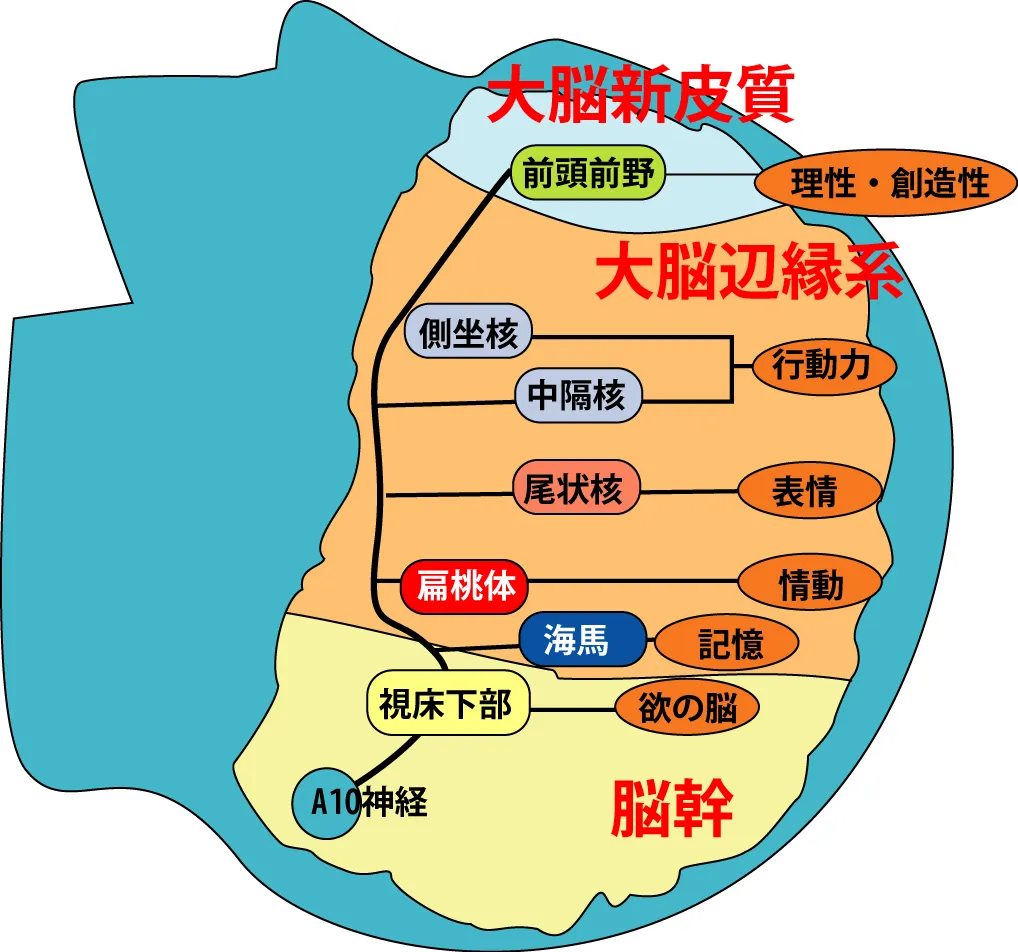

3.神経科学から見るトラウマ

トラウマは脳の構造と機能に深く関わっています。

関連する脳部位

・扁桃体:恐怖・怒りなどの情動反応を司る。トラウマ時に過活動。

・海馬:記憶の形成と整理。トラウマ記憶は断片化されやすい。

・前頭前野:論理的思考と自己制御。トラウマ時に機能低下。

・脳幹(視床下部)・自律神経系:過覚醒・フリーズ反応などの身体症状に関与。

最も根深い位置にあるのが脳幹部でここが潜在意識の最深層部に該当

自律神経の反応

トラウチックな症状は神経系統の乱れ(自律神経系)に現れます。

かつては、交感神経が優位な症状で起こるものと考えられていましたが、副交感神経が優位な症状でも起こる理論(ポリヴェーガル)が1995年イギリスの神経科学者のステファン・ポージェス博士によって提唱されており、現在はこの考え方が世界で受け入れられています。

うつ病は交感神経優位といわれていましたが、副交感神経優位(背側迷走神経優位)な症状で、日本では不安障害などがうつ病と認識されている傾向にあります。

「眠れない→✖うつ病」

・交感神経優位:過覚醒、過敏、怒り、緊張、逃避

→非定型うつ病、不眠

・副交感神経優位(背側迷走神経):フリーズ、解離、無力感

→定型うつ病、過眠

4.トラウマの症状と影響

トラウマの症状と影響

トラウマを経験すると、多くの人は以下のような心身の反応を示します。

・フラッシュバック(体験の記憶が突然よみがえる)

・回避行動(関連する場所や人を避ける)

・過覚醒(常に緊張し、些細な刺激に過敏になる)

・否定的な感情(罪悪感、恥、怒り、無力感など)

・睡眠障害、集中力の低下、身体症状(頭痛、胃痛など)

これらの反応は、心がその出来事を処理しようとする正常なストレス反応です。

ただし、症状が1か月以上続き、日常生活に支障をきたす場合は、

「心的外傷後ストレス障害(PTSD)」

と診断されることがあります。

急性ストレス障害(ASD)

・トラウマ直後(数日〜数週間)に起こる一時的な反応

・PTSDに移行することもある

心的外傷後ストレス障害(PTSD)・・交感神経優位

・強烈な体験後に、フラッシュバック・回避・過覚醒、不眠などの症状が持続。

・自律神経では交感神経優位となる覚醒的な症状

・日常生活に支障をきたす。

・世界人口の約3.9%が経験、

解離性障害・・副交感神経(背側迷走神経複合体)優位

・現実感の喪失(離人症)、記憶の断絶(健忘)、人格の分離(解離性同一性障害)など。

ほぼ離人症が占め解離性同一性障害は稀。

・幼少期のトラウマや虐待が原因となることが多い

・自律神経では副交感神経(背側迷走神経複合体)優位となる症状

不安障害・パニック障害

・過覚醒状態が続き、些細な刺激に過剰反応

・息苦しさ、動悸、過呼吸などの身体症状も伴う

複雑性PTSD(うつ病・気分障害など)

・過去に何度か大きなトラウマ(PTSD,解離性障害)を繰り返すことで発症するもの。

ストレス環境下にない状態でも精神、身体的不調が継続するもの。

間違われやすいもの:仕事の悩み、対人関係、お金での悩み、疲れなど

・無力感、自己否定、絶望感が慢性化したもの。

・非定型うつ病・・交感神経優位な症状

→睡眠薬、抗不安薬が処方される

・定型うつ病・・・副交感神経(背側迷走神経)優位な症状

→セロトニン、ノルアドレナリン減少で抗うつ薬が処方される。

5.トラウマの記憶と脳

トラウマ体験は、脳の扁桃体(感情の処理を担う部位)を過剰に刺激し、記憶が断片化されたり、感情と結びついたまま保存されたりします。そのため、トラウマ記憶は時間が経っても鮮明に残り、些細な刺激で再活性化されることがあります。これは、脳が「危険を回避するため」にその記憶を保持しているとも言えます。

また、トラウマは「自己の物語」にも影響を与えます。人は自分の人生を物語として理解しようとしますが、トラウマはその物語の流れを断ち切り、「自分は安全ではない」「価値がない」といった否定的な信念を形成することがあります。

6.回復への道:忘れるのではなく、乗り越える

トラウマからの回復は、「忘れる」ことではなく、「意味づけを変える」ことです。

体験そのものは変えられませんが、その体験に対する認識や感情は変えることができます。

必要に応じて、抗うつ薬や抗不安薬が処方されることもあります。

ただし、薬物療法はあくまで補助的な手段であり、根本的な回復にはなりません。

長期服用となると、効果よりもリスクが高くなるため、体調がすぐれているうちに解決していくことが必要です。