カテゴリー

- 脳と意識

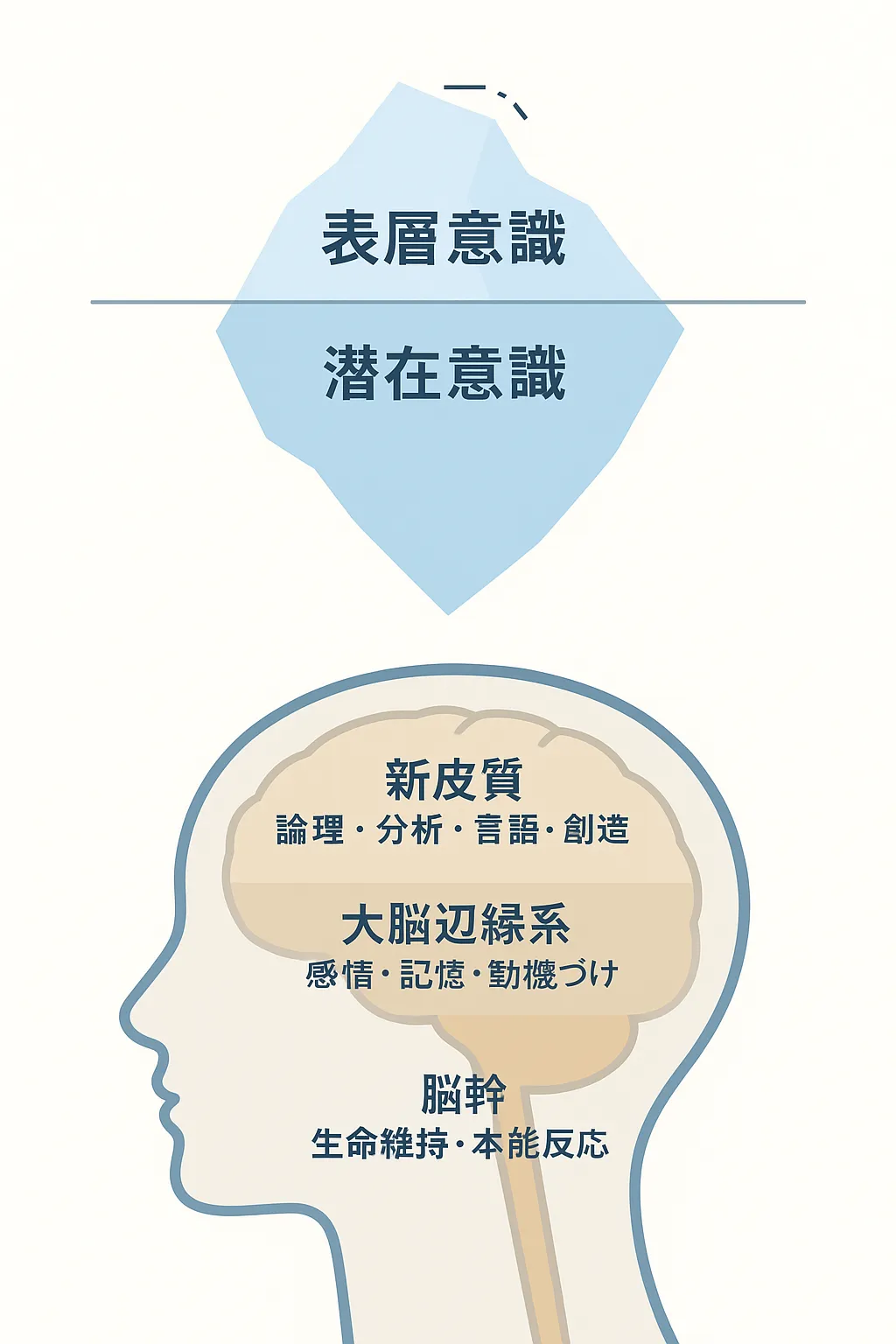

意識は、古代より哲学や宗教の領域で探究されてきました。その過程で、表層意識と潜在意識という概念が生まれ、人間の内面世界の階層性が示されました。近代に入ると、意識と脳科学との対応関係に関する研究が進み、意識の構造が脳の構造と密接に関係していることが明らかになってきました。とりわけ、潜在意識はかつてスピリチュアルな文脈で語られ、オカルト的に捉えられることもありましたが、現在ではそのような見方は科学的に否定されています

目次

1. 意識の起源:哲学・宗教から脳科学へ

意識という概念は、古代から人類の関心の中心にありました。ギリシャ哲学では「魂」として、インド哲学では「アートマン」として、仏教では「識」として、意識の本質が探求されてきました。これらの伝統は、表層意識(顕在意識)と潜在意識(無意識)の区別を生み出し、内面世界の深さを示唆してきました。近代以降、フロイトやユングによって潜在意識の心理学的探求が進み、さらに20世紀後半からは脳科学の進展により、意識の構造と脳の構造が対応していることが明らかになってきました。

2.意識の氷山モデルの提唱

氷山モデルは、心理学や教育、組織開発などの分野で広く用いられるフレームワークです。人間の意識構造を「氷山」にたとえることで、目に見える行動や思考の背後にある深層心理の存在を直感的に理解できます。

氷山モデルは、1970年代に米国の心理学者デイビッド・マクレランドによって提唱されたとされますが、明確な起源はなく、複数の分野で類似の概念が独立して発展してきたモデルです。

・ジークムント・フロイト(1920年代)

意識と無意識の構造を初めて理論化した人物。彼の精神分析理論が、後の氷山モデルの思想的基盤となりました。

・デイビッド・マクレランド(1970年代)

米国の心理学者で、コンピテンシー理論の一環として氷山モデルを提唱。職務遂行能力の構造を説明するために、成果・スキル・行動・思考・価値観などを氷山の層に対応させました。

・ピーター・センゲ(1990年)

マサチューセッツ工科大学の教授で、著書『学習する組織』の中で、システム思考のツールとして氷山モデルを使用。出来事の背後にある「パターン」「構造」「メンタルモデル」に注目するアプローチを提案しました。

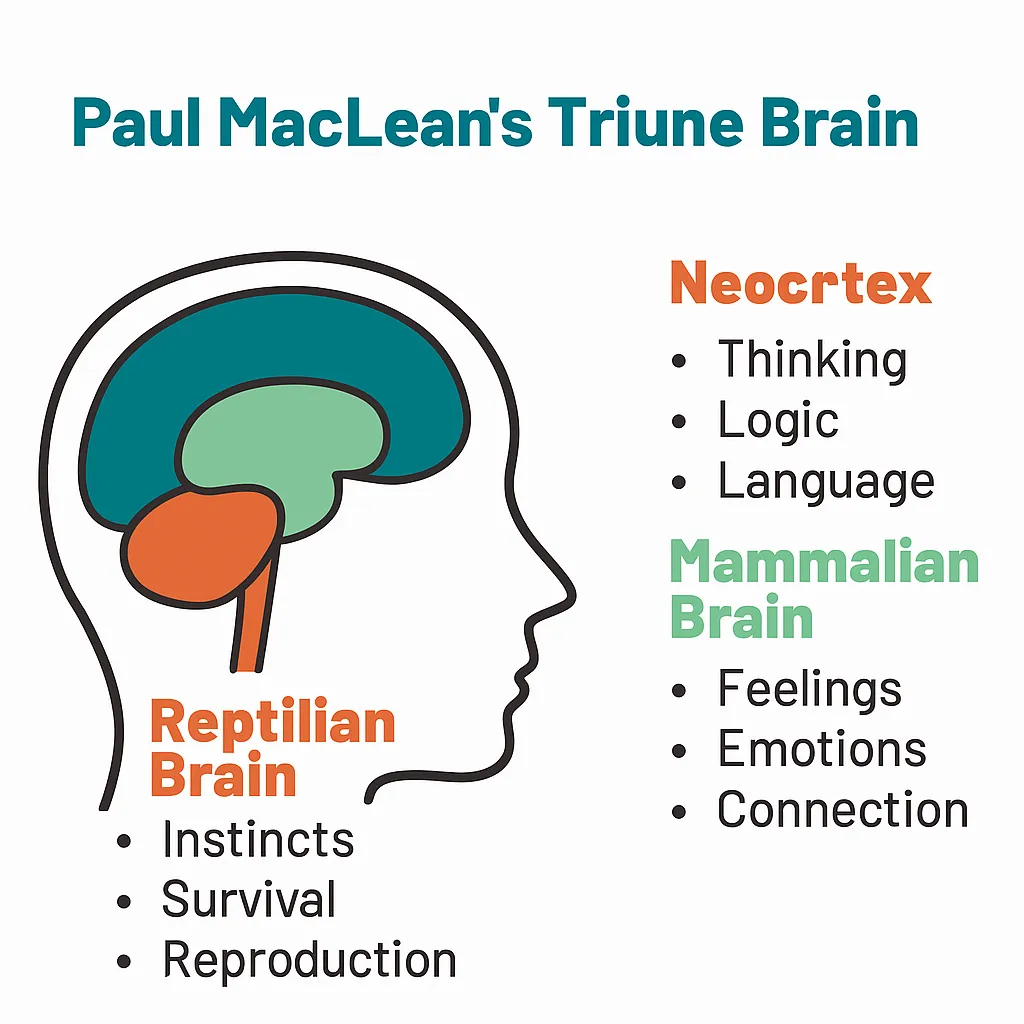

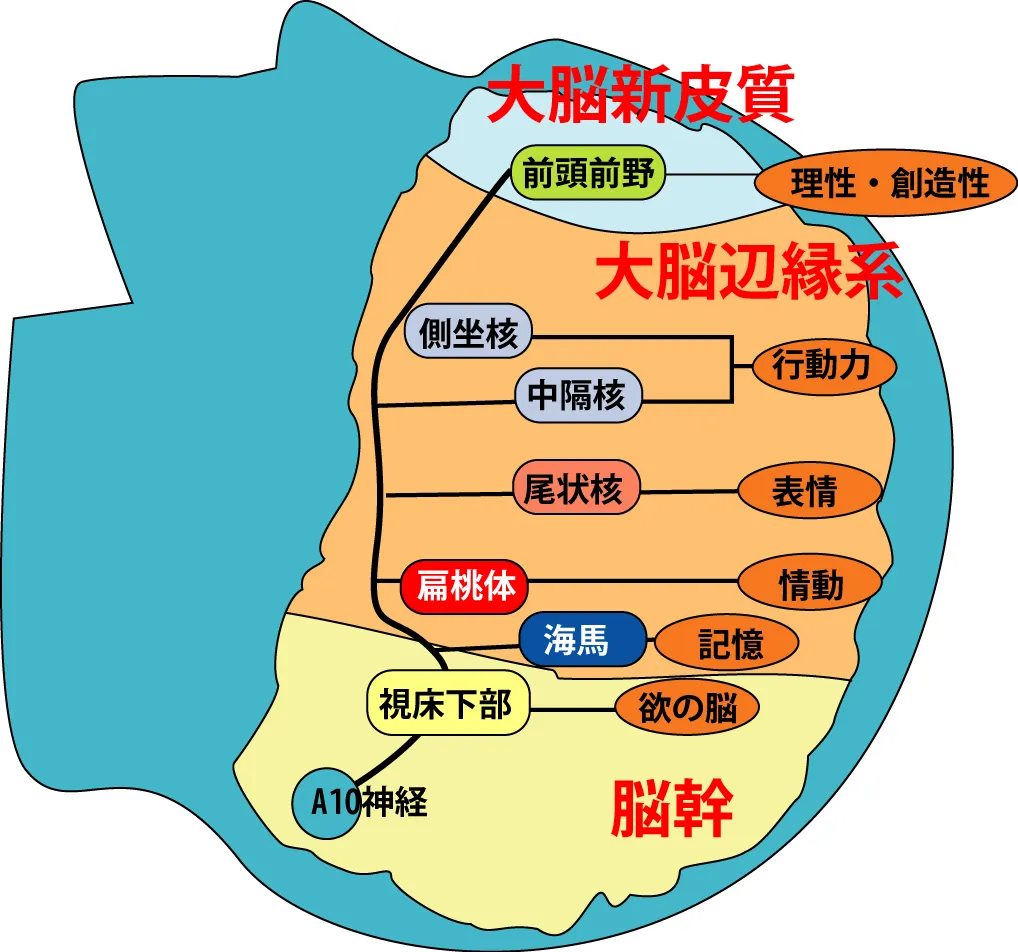

3. 三位一体脳モデルとの対応

1960年代に「三位一体脳モデル」がアメリカの医師・神経科学者ポール・D・マクリーン(Paul D. MacLean)によって提唱されました。

このモデルは、意識の層と脳構造の関係を進化的視点から3つの層に分けて説明するものです。

新皮質は最も新しく、論理的思考を司り、辺縁系は感情を、脳幹は生命維持と本能的反応を担います。

| 層 | 名称 | 主な機能 | 対応する意識 |

| 第3層 | 人間脳 | 本能、反射、生命維持 | 表層意識 |

| 第2層 | 動物脳 | 感情、情動記憶 社会的行動 | 潜在意識 |

| 第1層 | 爬虫類脳 | 本能、反射、生命維持 | 無意識 |

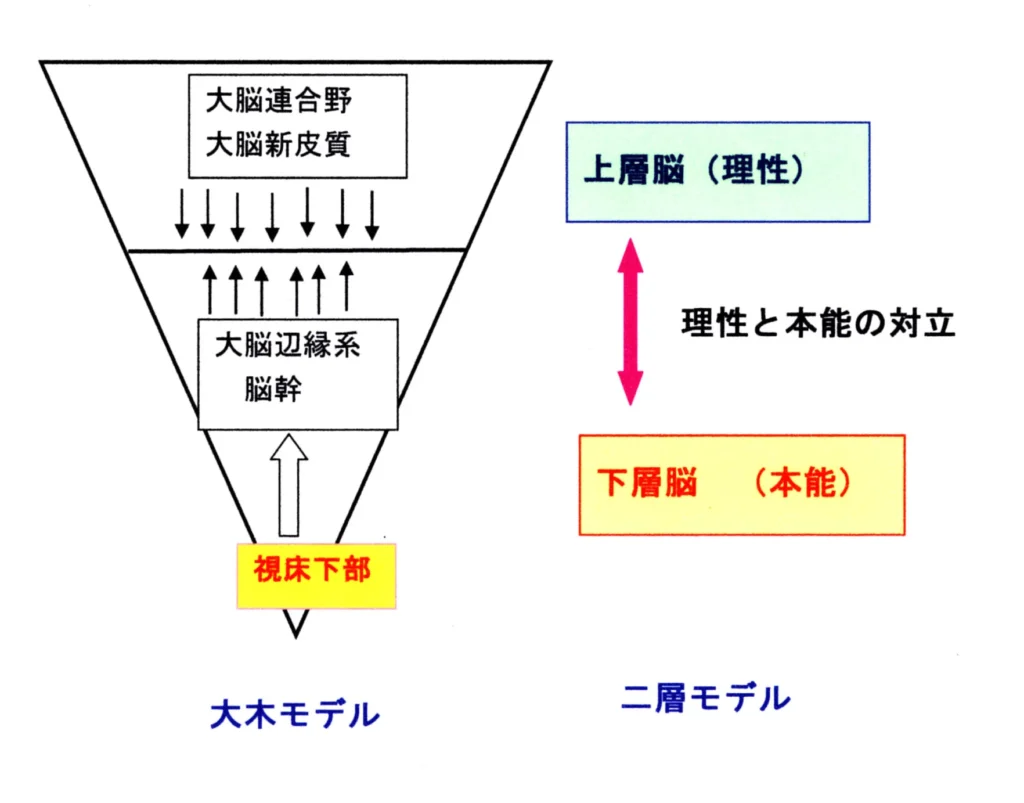

4.大木仮説における潜在意識と表層意識の構造的理

「大木仮説」は1970年代後半から1980年代初頭にかけ、大木幸介氏によって提唱された脳と心の関係を分子レベルで説明する理論です。彼の視点では、意識とは神経系の配線と分子の相互作用によって生じる情報処理現象であり、潜在意識と表層意識は異なる分子言語と神経活動によって支えられているとされます。

例えば、ドーパミンやノルアドレナリンなどの脳内ホルモンが作動し、大脳辺縁系で情動が生じる。一方、上位の大脳新皮質・前頭連合野からは主として神経伝達物質ギャバが下位からの欲求・情動を抑制・コントロールする。

| 意識 | 脳部位 | 主な機能 | 分子言語 |

| 表層意識 (デジタル) | 新皮質(特に前頭前野) | 論理的思考、言語、計画、判断などの自覚的活動 | 識的な情報処理に関与する神経伝達物質(例:アセチルコリン、ギャバ系) |

| 潜在意識 (アナログ) | 大脳辺縁系(海馬・扁桃体)、基底核、視床下部 | 記憶、感情、習慣、動機づけなどの非自覚的活動 | 情動や動機づけに関与する神経伝達物質(例:セロトニン、ノルアドレナリン、エンドルフィン、ドーパミン) |

表層意識は、外部刺激に対して意識的に反応する領域であり、脳内の“デジタル的”な処理に近いと大木氏は述べています。潜在意識は、脳内の“アナログ的”な処理に近く、分子の濃度や配置によって情報が伝達されるとされます。これは、意識的に言語化できない感覚や直感、習慣的行動の背景にあるメカニズムです。

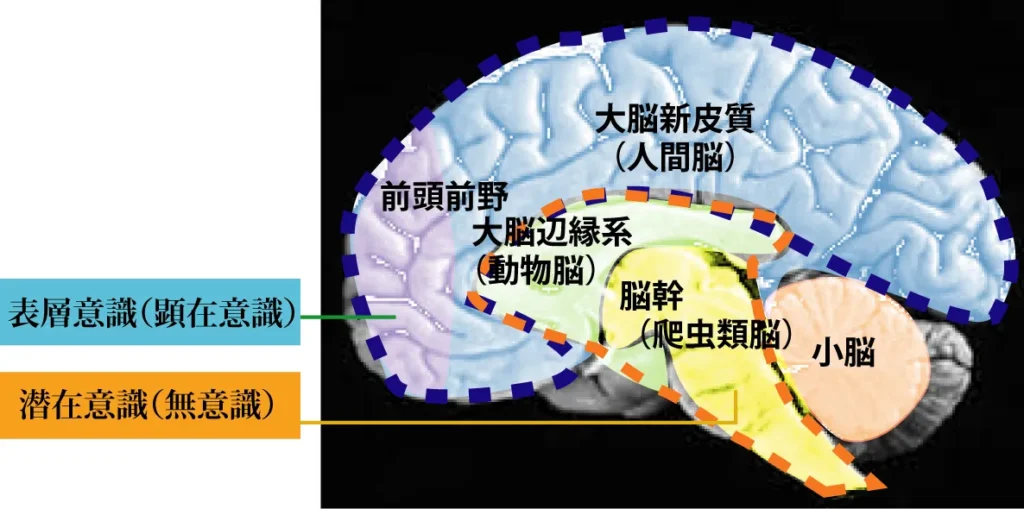

5. 表層意識と潜在意識の脳との詳細な対応関係

以上のような研究から、人間の意識は脳科学の視点と結び付けられ、意識は階層的に分かれ、それぞれ異なる脳領域が関与していることが明らかになってきています。

ここでは、表層意識と潜在意識の違いと、それぞれがどのような脳部位に対応しているかを詳しく見ていきます。

表層意識と新皮質:論理と思考の座

表層意識は、私たちが「今、考えている」「意識している」と感じる領域です。

主に大脳の表面層にある**新皮質(特に前頭前野)で機能します。

主な対応部位と機能

- 前頭前野:計画、判断、倫理、目標設定、自己制御(脳の司令塔とも呼ばれる)

- 頭頂葉:空間認識、注意の制御

- ブローカ野・ウェルニッケ野:言語の生成と理解

これらの領域は、意識的な思考、言語的表現、論理的推論を可能にします。

表層意識は処理速度が遅く、同時に扱える情報量が限られていますが、精密な分析や新しい知識の習得に不可欠です。

潜在意識と辺縁系・基底核:感情と習慣の座

潜在意識は、意識の下層にあり、私たちの行動、感情、価値観に深く影響を与えます。

以下の脳部位が関与しています。

- 扁桃体:恐怖・怒りなどの情動反応

- 海馬:記憶の形成と想起

- 基底核:習慣化された行動、自動運動の制御

- 小脳:無意識的な運動調整

- 脳幹:呼吸、心拍、消化などの生命維持機能

潜在意識は、過去の経験、感情、価値観と結びついており、私たちの行動パターンの大部分を形成します。たとえば、車の運転に慣れると、意識せずに操作できるようになるのは、基底核と小脳による自動化の結果です。

6. 潜在意識の力とその活用

潜在意識は、脳科学的な視点から見ると、記憶・感情・習慣に関わる脳領域と深く結びついています。これらの領域が担う主な働きには、以下のようなものがあります。

- RAS(網様体賦活系):外界からの膨大な情報の中から、重要なものを選び取るフィルター機能を担います。

- 習慣の形成:繰り返しによって行動が自動化され、意識せずに実行できるようになります。

- 感情記憶の再生:特定の匂いや音が引き金となり、過去の情景や感情が鮮明によみがえることがあります。

このような理解から導かれるのは、潜在意識に働きかける際には、論理的な言語や理性ではなく、感情やイメージといった非言語的なアプローチが効果的であるということです。

そのため、瞑想、催眠療法、アファメーション、音声療法などの手法は、潜在意識の活性化と再構築を促すうえで、自己改善の実践において非常に有効に活用できます。

まとめ

- 表層意識は新皮質(前頭前野など)で機能し、論理・言語・計画的思考を担当。

- 潜在意識は辺縁系、基底核、小脳、脳幹で機能し、感情、習慣、生命維持、自動行動を司る。

- 三位一体脳モデルでは、新皮質=表層意識、辺縁系+脳幹=潜在意識・無意識に対応。

- 潜在意識と表層意識は異なる分子言語と神経活動によって支えられている

この理解を深めることで、瞑想、心理療法、自己改善、教育、創造活動などにおいて、脳と意識をより効果的に活用できるようになります。

タグ: 専門知識 コラム一覧に戻る