カテゴリー

- 瞑想

目次

はじめに

瞑想法とは、意識を外界から切り離し、内面に向けて集中することで、心身の調和と精神的な成長を促す実践です。古代インドのヴェーダ哲学や仏教の修行法に起源を持ち、現代では心理療法や脳科学の分野でも注目されています。

瞑想は単なるリラクゼーションではなく、自己の本質に触れるための意識的な旅であり、思考・感情・身体感覚を観察することで、自己理解と変容を促します。

瞑想の目的は多岐にわたります。

ストレスの軽減や集中力の向上といった実用的な効果から、無意識の探求、トラウマの癒し、さらには「真我」や「高次の自己」とのつながりを目指すスピリチュアルな探求まで、個人の目的に応じて深度が変わります。

心理学的には、瞑想は自己観察力(メタ認知)を高め、感情の自動反応を減らすことで、より自由で柔軟な心の状態を育みます。

瞑想の深層的な意味は、単なる心の静寂ではなく、「自己とは何か」「意識とは何か」といった根源的な問いに向き合うことにあります。ユング心理学では、瞑想は無意識との対話を促し、シャドウ(影)やアニマ・アニムスといった内的存在との統合を助ける手段とされます。

また、スピリチュアルな文脈では、瞑想は「高次の自己」や「宇宙意識」とのつながりを回復するための神聖な儀式とも捉えられます。

瞑想は、日々の実践によって徐々に効果を発揮します。

最初は雑念が多く、集中できないと感じるかもしれませんが、それもまた「気づき」の対象です。

継続することで、心の奥深くにある静けさや、存在の根源的な感覚に触れる瞬間が訪れるでしょう。

瞑想の基本的な実践

瞑想の実践は、まず静かな場所で安定した姿勢を取ることから始まります。

背筋を伸ばし、身体の緊張を解き、自然な呼吸に意識を向けます。

思考が浮かんでも否定せず、

「気づいて、手放す」

ことが基本です。

これは、心の中に現れる現象をジャッジせずに観察する「観照者の意識」を育てる訓練でもあります。

基本的な瞑想のやり方(呼吸瞑想の例)

瞑想には多様な技法があり、それぞれ異なる目的や効果を持ちます。

仏教における冥想は「止観」と呼ばれ、「止」に相当するサマタ瞑想、「観」に相当するヴィッパサナー瞑想に分けられることもあります。

サマタ瞑想は一点集中によって心を安定させ、雑念を鎮める技法です。

ヴィパッサナー瞑想は、心の動きや感情の起伏を観察し、無常・苦・無我といった仏教的洞察を体験的に理解することを目的とします。その他にも、誘導瞑想やイメージ瞑想、歩行瞑想など、日常生活に取り入れやすい形式も存在します。

静かな場所で楽な姿勢をとる(椅子でも床でも可)

軽く目を閉じるか半眼にする

呼吸に意識を向ける(吸う・吐く感覚を感じる)

思考が浮かんだら、「気づいて」呼吸に戻す

5〜10分から始め、慣れたら20分以上も可能

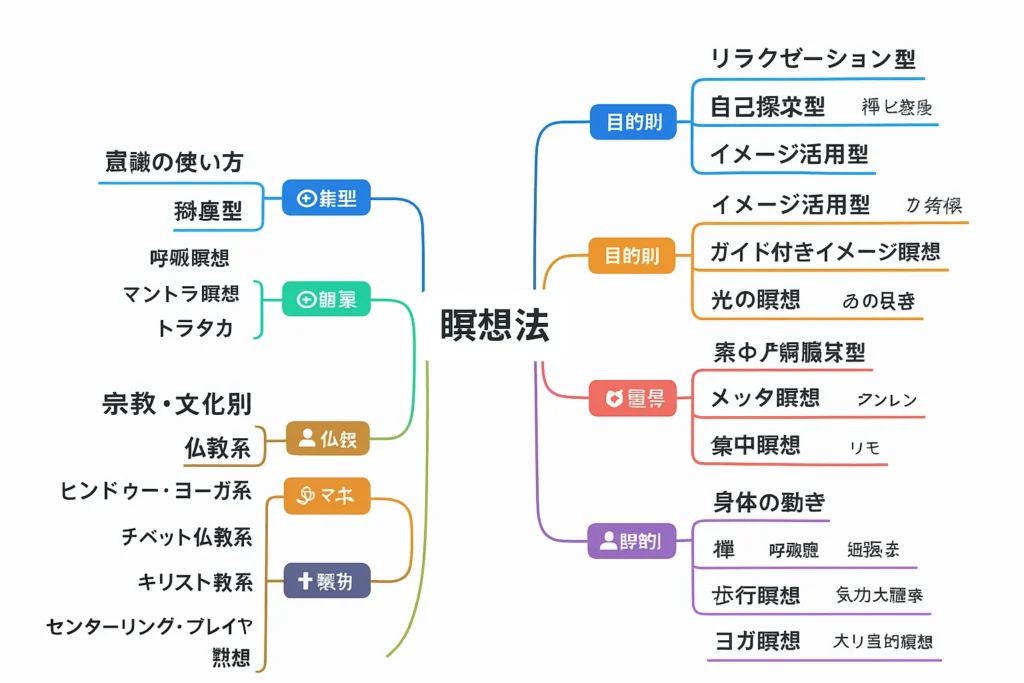

瞑想法の種類

「サマタ瞑想」に該当するものは「集中型瞑想」、「ヴィッパサナー瞑想」に該当するものは「観察型瞑想」とし、以下に体系的にまとめられます。

A. 集中型瞑想(Focused Attention Meditation)

集中型瞑想とは、特定の対象(呼吸、音、イメージ、マントラなど)に意識を向け続けることで、心の雑念を鎮め、集中力と精神の安定を高める瞑想法です。

サマタ瞑想やマントラ瞑想が代表的で、意識の散乱を防ぎ、深い内的静寂へと導きます。

継続することで、注意力の持続、感情のコントロール、思考の明晰さが養われ、瞑想の基礎力としても重要です。

主な対象例

| 種類 | 特徴 | 効果 |

| サマタ瞑想 | 呼吸・音・光など一つの対象に心を集中させる | 仏教由来、瞑想の基礎訓練 |

| マントラ瞑想 | 特定の言葉や音(例:オーム)を繰り返し唱える | 音の振動で心を安定させる |

| ヤントラ瞑想 | 幾何学模様(ヤントラ)を視覚的に凝視する | 視覚集中による内的静寂 |

| トラタカ瞑想 | ろうそくの炎などを凝視し、視覚と精神を集中させる | 目と心の浄化にも効果的 |

| 歩行瞑想 | 一歩一歩の動作に意識を向けながら歩く | 動的集中、マインドフルネス要素も含む |

B. 観察型瞑想(Open Monitoring Meditation)

観察型瞑想(ヴィパッサナー瞑想)は、自分の内側に起こる思考、感情、身体感覚などを、評価や判断を加えずにありのまま観察する瞑想法です。呼吸や身体の感覚に意識を向けながら、心に浮かぶ雑念や感情の動きをただ「気づき」、それらに巻き込まれずに見守る姿勢を養います。

これは「今ここ」に存在する自己を深く理解するプロセスであり、自己肯定感や客観性、ストレス耐性の向上に寄与します。

観察の対象は、身体の感覚、音、思考、感情など多岐にわたり、どれも「良い・悪い」といった評価をせず、ただ存在を認めることが重要です。

継続することで、思考の癖や価値観に気づき、それらを手放す力が育まれます。

観察型瞑想は、日常生活にも応用可能で、人間関係や感情のコントロールにも効果を発揮します。

静かに座り、呼吸に意識を向けることから始め、心の動きを丁寧に見つめる時間を持つことで、内なる静けさと広がりを感じることができるでしょう。

| 種類 | 特徴 | 効果 |

| ヴィパッサナー瞑想 | 原始仏教由来。呼吸・感覚・思考・感情などをありのままに観察する。 | 洞察力を養う。 |

| ボディスキャン瞑想 | 身体の各部位に順番に意識を向け、感覚を観察する。 | 緊張や痛みへの気づきを促す。 |

| マインドフルネス瞑想 | 今この瞬間の体験(呼吸、感覚、思考)に注意を向ける。 | 日常生活にも応用しやすい。 |

| 歩行瞑想 | 一歩一歩の動作や足裏の感覚を観察しながら歩く。 | 動的な観察瞑想。 |

| 食べる瞑想 | 食事中の味・香り・咀嚼・満腹感などを丁寧に観察する。 | 過食や偏食の改善にも効果。 |

| ジャーナリング瞑想 | 思考や感情を紙に書き出しながら観察する。 | 内省と感情整理に役立つ。 |

宗教・文化的分類

仏教系

禅(只管打坐、数息観)

ヴィパッサナー

メッタ(慈悲の瞑想)

ヒンドゥー・ヨーガ系

マントラ瞑想

チャクラ瞑想

クンダリーニ瞑想

キリスト教系

センターリング・プレイヤー

黙想(Lectio Divina)

ニューエイジ系

ガイド付きイメージ瞑想

ソルフェジオ周波数瞑想

アカシックレコード瞑想