カテゴリー

- HSPの特性

はじめに:静かな感性の持ち主たちへ

HSP(Highly Sensitive Person)とは、生まれつき感覚や感情、思考に対して非常に繊細な反応を示す人々のことを指します。心理学者エレイン・アーロン博士によって提唱されたこの概念は、単なる「内向的」「気にしすぎ」といったラベルを超え、神経系の特性として理解されるべきものです。

HSPは人口の約15〜20%を占めるとされ、決して少数ではありません。

先に述べたように、HSPは気質であって誰もがもっているもので必ずしも生きづらさの指標となるものではありませんが、その強度が強い人ほど生きづらさを感じるものだと思います。

しかし、1990年代バブルがはじけて以降、現代社会の価値観や生活様式は、外向性・即断即決・競争・効率性を重視する傾向が強くなり、それと反するHSPの繊細な感性は社会にでても評価されにくく「生きづらさ」として現れやすいのです。

神経科学的背景:HSPの脳と感覚処理

HSPの脳は、外界からの刺激を「深く処理する」傾向があります。

これは単なる過敏さではなく、情報の受け取り方と統合の仕方に違いがあるということです。

1. 感覚入力の強さと処理の深さ

HSPは、視覚・聴覚・触覚・嗅覚・味覚などの五感に対して、通常よりも強く反応します。

これは、脳の**島皮質(insula)や前頭前野(prefrontal cortex)**が活発に働いていることと関係しています。前頭前野は理性、創造性を司る部位で、これゆえにHSPの人は善良な人が多いということになります。

たとえば、他人の表情の微細な変化や、部屋の照明の違い、音のトーンなどにすぐ気づき、無意識に情報を蓄積・分析してしまいます。

2. 扁桃体の活性化とストレス反応

HSPは、脳の**扁桃体(amygdala)**が刺激に対して過敏に反応しやすく、**ストレスホルモン(コルチゾール)**の分泌が増えやすい傾向があります。

そのため、自律神経系が乱れやすく、日常的な出来事でも「危険」「不快」と感じやすく、慢性的な緊張や疲労を抱えやすくなります。

さらに、環境が悪いと愛着障害、トラウマなどを受けやすくその症状に悩まされながら生きていくケースもあり得ます。

心理的特徴:共感力と自己境界の揺らぎ

HSPの心理的な特徴は、単なる「気にしすぎ」ではなく、深い共感力と内的世界の豊かさに根ざしています。

1. 共感力の高さと感情の吸収

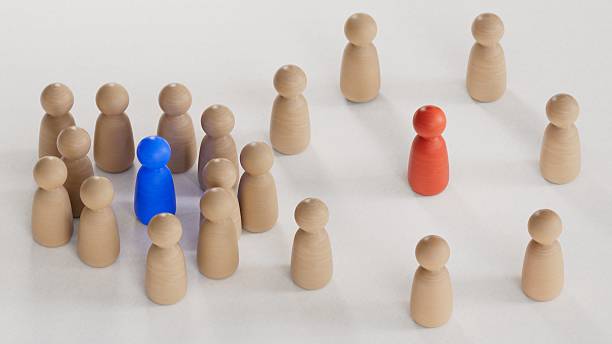

HSPは、他人の感情や雰囲気を自分のことのように感じることがあります。

これは、脳のミラーニューロン系が活発であることと関係しており、他者の痛みや喜びを強く共鳴してしまうのです。

結果として、職場や家庭での人間関係において、自分の感情と他人の感情の境界が曖昧になり、疲弊しやすくなります。

2. 完璧主義と自己否定

HSPは、物事を深く考える傾向があるため、**「正しくあろう」「失敗してはならない」**という思いが強くなりがちです。

その結果、自己評価が厳しくなり、自己否定感に陥ることもあります。

「こんなことで悩む自分は弱い」「もっと強くならなければ」といった内的葛藤が、さらに生きづらさを増幅させます。

社会文化的背景:同調圧力と外向性の価値観

HSPが生きづらさを感じる背景には、社会の価値観や文化的な構造も深く関係しています。

1. 外向性重視の社会構造

現代社会は、スピード・効率・競争・社交性を重視する傾向があります。

そのため、内向的で慎重なHSPの特性は「遅い」「非効率」「消極的」と誤解されやすいのです。

会議で即答できない、雑談が苦手、刺激の多い環境で疲れやすいといった特性が、評価されにくい構造になっています。

2. 日本文化の同調圧力

日本社会には、「空気を読む」「みんなと同じであることが美徳」といった同調圧力が根強く存在します。HSPは、他人の感情や場の雰囲気に敏感なため、無意識に周囲に合わせようとしすぎてしまう傾向があります。その結果、自己喪失感やアイデンティティの揺らぎを感じやすくなります。

生きづらさの具体例:日常の中の繊細な苦しみ

以下は、HSPが日常生活で感じやすい「生きづらさ」の具体例です。

・電車やバスの中での人混みに圧倒され、通勤だけで疲れてしまう。

・職場での雑談や飲み会が苦手で、孤立感を感じる。

・他人の怒りや悲しみを強く感じてしまい、自分まで落ち込んでしまう。

・些細なミスに対して、過剰に自責の念を抱く。

・SNSやニュースの情報量に圧倒され、情報疲れを起こす。

・予定が詰まっていると、頭が混乱し、パニックになりやすい。

生きづらさを和らげるためのヒント

HSPが「生きやすさ」を感じるためには、自己理解と環境選びが鍵となります。

1. 自分の気質を受け入れる

「敏感であること」は弱さではなく、豊かさの証です。

自分の感性を否定せず、「これは自分の特性だ」と認めることが第一歩です

2. 刺激の少ない環境を選ぶ

自然の中で過ごす、静かな空間を確保する、照明や音を調整するなど、感覚刺激を減らす工夫が有効です。特に携帯やPCなどは自律神経を悪化させるため、夜中の使用を避けるなどしましょう。

3. 自己境界を意識する

他人の感情に巻き込まれすぎないよう、「これは相手の感情」「これは自分の感情」と分ける練習をしましょう。

4. 自己肯定感を育てる

「できたこと」「嬉しかったこと」に意識を向け、自分を褒める習慣を持つことが大切です。

5. 自分軸を確立する

「嫌われる勇気」を持ち、他人の期待ではなく、自分の価値観で選択することが、心の自由につながります。

HSPのギフト:繊細さがもたらす力

HSPの特性は、単なる「生きづらさ」ではなく、深い共感力・創造性・洞察力・美的感性といったギフトでもあります。芸術・音楽・文学・心理・教育などの分野で、HSPの感性は大きな力を発揮します。

コラム一覧に戻る