カテゴリー

- HSPの特性

はじめに──「感受性」は弱さではなく、適応の鍵

HSP(Highly Sensitive Person)は感受性が高い人を表す言葉です。

ただ、受け取る刺激が強いという特性だけではなく、高度な感覚処理感受性「Sensory Processing Sensitivity 略してSPS」といわれる気質をもつ人を指します。

感受性の研究は過去から様々なアプローチでなされてきましたが、SPSは感覚機能による感受性指標の一つで遺伝的要因によるものとされています。

人の持つ感受性は育成環境にも左右されますが、近年は「環境感受性」といった概念で環境要因とSPSを含めて総合的に捉えていこうとする考え方もでてきています。

私たちは日々、音、光、言葉、表情、空気の変化など、無数の刺激に囲まれて生きています。その中で、ある人は些細な変化にすぐ気づき、深く反応し、疲れやすくなる一方、別の人はほとんど気にせず、軽やかに過ごします。この「環境からの影響の受けやすさ」こそが、環境感受性理論の中心です。

環境感受性理論(Environmental Sensitivity Theory)は、心理学者マイケル・プルース(Michael Pluess)によって提唱された理論で、人間には環境刺激に対する感受性の個人差があり、それが行動・発達・幸福感に大きく影響するという考え方です。

この理論は、従来の「脆弱性モデル(Diathesis-Stress)」を超え、感受性が高い人は悪い環境に傷つきやすいだけでなく、良い環境からも大きな恩恵を受けやすいという「双方向性(dual sensitivity)」を強調します。

環境感受性理論の背景──複数の感受性モデルの統合

感受性の個人差に関する研究は、過去から研究がなされ以下のように多くの理論が提唱されてきました。

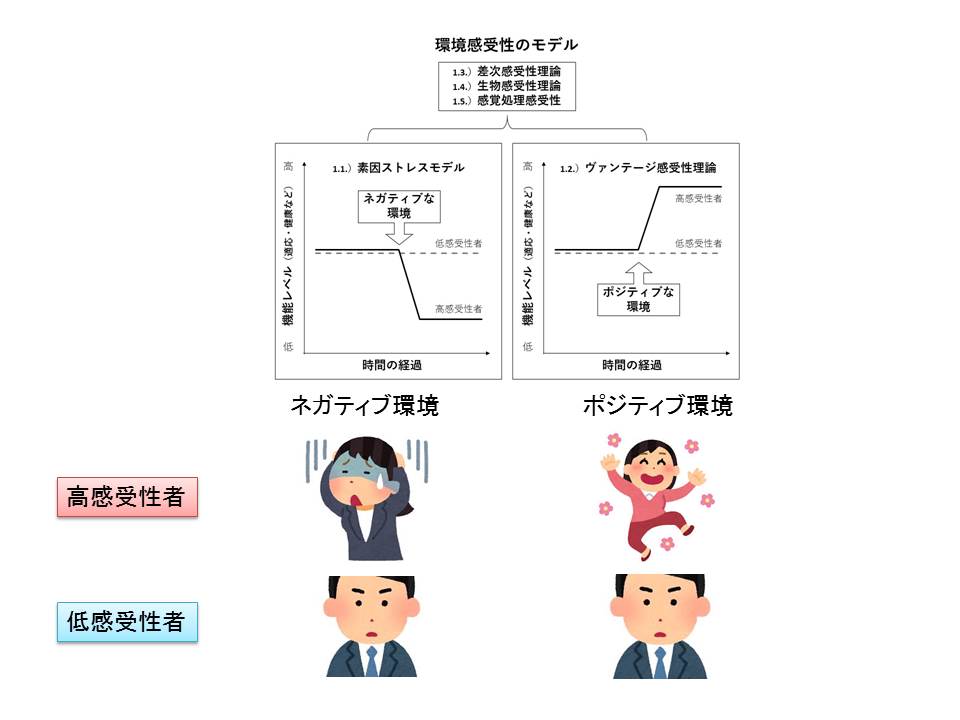

「素因ストレスモデル」・・・ ネガティブ環境下におかれたときのストレス反応をみる 。

「ヴァンテージ感受性理論」 ・・・ ポジティブ環境下のストレス反応をみる

「差次感受性」・・・ 小さな差に気づける感受性

「生物的感受性」 ・・・極端にネガティブかポジティブな環境で過ごした子供は、高い感受性を持つ

「感覚処理感受性(SPS」・・・聴覚・視覚・触覚・嗅覚などの情報を強く深く処理する感受性

「SPS」がHSP提唱者エレイン・アーロン氏と、夫アーサー・アーロン 氏 によって提唱された概念でHSPと深い関わりがあります。

こうした感受性の個人差について、研究者たちが複数の理論を提唱して研究を行ってきていましたが、近年になってマイケル・プルース博士が1つの包括的に統合し定義したものが「環境感受性」です。

「環境感受性」という概念は、ポジティブあるいはネガティブな環境に置かれた時、どのような反応を示すかについてまとめた複数の理論を一つに統合したものです。

図参考:Wikipediaより

感受性モデルについて

環境感受性理論は、以下の複数の理論を統合した包括的な枠組みです。

素因ストレスモデル ~ネガティブ的ストレス反応~

脆弱性ストレスモデルとも呼ばれる長い歴史をもつ精神疾患の発症を説明する標準的な理論です。

素因ストレスモデルでは、発症しやすい素質と、その人の限界値 を超えるストレスが組み合わさった場合、人は精神疾患を発症するといった考え方を想定しています。

生物学的・心理的な脆弱性を持つ人は、ストレス環境下で精神的問題を起こしやすく、良い環境にいても特に恩恵を受けません。

ヴァンテージ感受性理論 ~ポジティブ的ストレス反応~

ヴァンテージ感受性は2013年に提唱された理論で、ポジティブな環境、経験に対する反応の個人差を捉える理論です。この理論では一部の人がポジティブな経験から非常に強い恩恵を受ける一方で,そうでない人もいることが想定されています。

素因ストレスモデルでは、ネガティブなストレス反応を捉えるのに対し、こちらはポジティブなストレス反応を捉えるような理論です。一部の人は、ポジティブな環境に特に強く反応し、成長や幸福感を得やすい。

差次感受性理論 ~ 小さな変化や空気を敏感に感じ取る ~

「差次感受性」とは簡単にいうと、小さな変化、空気を敏感に感じ取ったり、小さな違いに気づくことです。

差次感受性理論は、ポジティブ/ネガティブ双方の環境に対する反応性の個人差を説明できるもので、感受性の高い人は、劣悪な環境ではネガティブな影響を受けやすく、また好ましい環境ではポジティブな影響も受けやすいといったことを示唆しています。

生物感受性理論 ~極端な環境で育った子供が感受性が強くなる~

生物感受性理論は、環境に対する個人の感受性は誕生後早期の環境に影響されることを想定した理論です。

この理論では、極端なポジティブあるいはネガティブな環境で過ごした子供は、後の人生において高い感受性をもち、、ポジティブ、ネガティブの中間で育った子供は感受性が低くなると考えられています。

生物感受性理論は、環境に対する個人の感受性は誕生後早期の環境に影響されることを想定した理論です。

感覚処理感受性 ~感覚刺激が中枢刺激への敏感さに~

HSP提唱者エレイン・アーロン氏と、夫アーサー・アーロンによって提唱された概念です。

感覚処理感受性は「Sensory Processing Sensitivity」の頭文字をとって「SPS」とも書きます。

SPSは生涯を通して変化しにくい特性であることを想定しており、SPSが高い人は感覚刺激に対する敏感さ、行動の慎重さ、環境刺激の認知的処理における深さ、共感性、生理的反応性の強さといった特徴をもつとされます。

また,感受性の高さは進化的観点から適応的なものであることに加えて,その個人差は遺伝的に決定され,中枢神経系の敏感さとして表出されることが想定されています。

感覚刺激に関わるのが脳の「島皮質(とうひしつ)」の部分で、HSPの人はこの島皮質(特に右脳)が活発であることが指摘されています。

HSPとの関係──DOESモデルと感受性理論の接続

HSP(Highly Sensitive Person)は、環境感受性理論の中でも「高感受性群」に該当します。エレイン・アーロン博士が提唱したDOESモデルは、環境感受性理論の神経処理特性を具体化したものです。

| DOES要素 | 感受性理論との関係 |

| D(深い処理) | 刺激を深く分析し、意味づけする傾向 |

| O(過剰刺激) | 刺激に対する反応性が高く、疲れやすい |

| E(感情反応・共感) | 他者の感情に強く共鳴し、情動的に反応する |

| S(微細な感受性) | 小さな変化やニュアンスに敏感に気づく能力 |

従来、環境感受性の高さはうつ病などのリスク要因と考えられてきました。

HSPは、環境感受性理論の中でも最も繊細で、環境の質に強く左右されるタイプであり、適切な環境があれば、創造性・共感力・洞察力などの才能を発揮します。

HSPの人からみると、周囲の人は皆環境によらず同じにみえる。

感受性の分布──誰もが持つ「感受性のグラデーション」

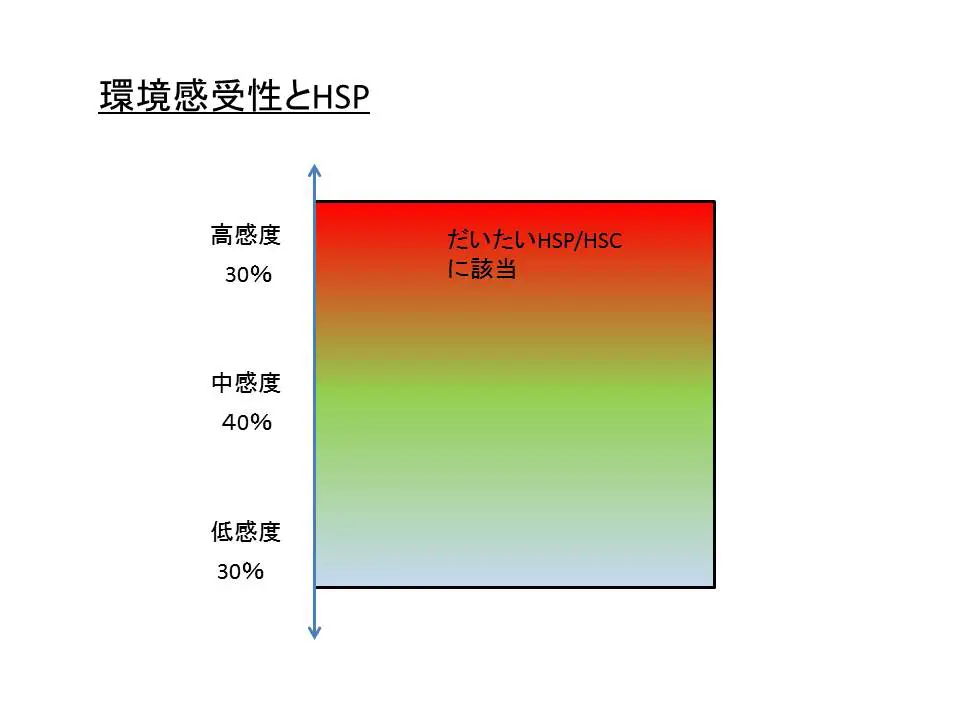

1990年代に提唱されてきたHSPあるいはHSCに該当する人は、全体の約20%(5人に1人)が該当するとされてきました。

最近の研究では分類学的な統計手法に基づき、環境感受性レベルを「高」「中」「低」の3つのグループに分類し、最も高いグループをHSP/HSCとみなしてその特徴を調べることもあるようです。

この分布は正規分布に近く、連続的な特性(スペクトラム グラディエーション分布)として特徴づけられる概念であるため、誰もが感受性を持っており、その強度に個人差があるという前提に立っています。そのため、HSPか非HSPであるかをはっきり切り分ける明瞭な基準もありません。

| 感受性レベル | 割合 | 特徴 |

| 高感受性(HSP/HSC) | 約30% | 刺激に敏感で、深く処理し、共感力が高い |

| 中程度の感受性 | 約40% | 状況に応じて柔軟に反応する |

| 低感受性 | 約30% | 刺激に鈍感で、安定しているが変化に気づきにくい |

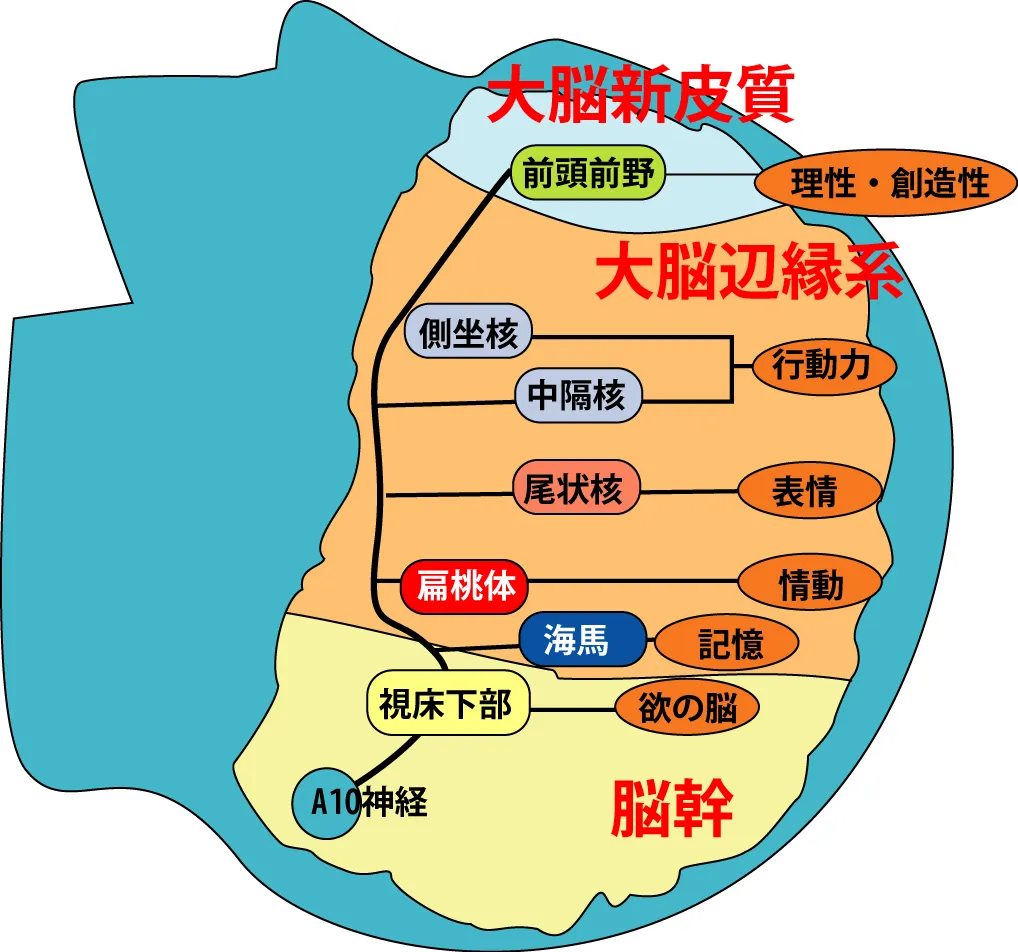

神経科学的視点──感受性の脳内メカニズム

環境感受性は、脳の構造や機能とも深く関係しています。以下は、感受性の高さに関連する神経科学的知見です。

🧠 扁桃体の反応性

・感受性の高い人は、扁桃体(情動処理の中枢)が刺激に対して強く反応する。

・特にネガティブな刺激に対して、過剰な警戒反応が起こりやすい。

🧠 前頭前野の活動

・深い情報処理や自己反省に関与する前頭前野が活発。

・意味づけや内省が得意だが、過剰な思考による疲労も起こりやすい。

🧠 ミラーニューロン系

・他者の表情や感情を読み取る神経系が発達している。

・共感力が高く、対人関係において繊細な調整が可能。

🧠 自律神経系の反応性

・刺激に対して交感神経が過剰に反応しやすく、心拍数や呼吸が乱れやすい。

・安静時にも副交感神経の働きが弱く、回復に時間がかかる。

これらの神経特性は、感受性の高さが生理的・構造的な基盤に根ざしていることを示しています。

教育・育児への応用──繊細な子どもを育てる知恵

環境感受性理論は、教育や育児の現場で大きな可能性を持っています。

👶 高感受性の子ども(HSC)の特徴

・些細な変化に気づき、深く考える。

・他人の気持ちに敏感で、傷つきやすい。

・音や光、匂いなどの刺激に過剰反応する。

🧸 育て方のポイント

・否定的な言葉や強い叱責は避け、肯定的な関わりを重視する。

・一人の時間や静かな環境を確保する。

・感情を言語化する力を育てる。

・創造性や共感力を伸ばす活動(絵、音楽、物語)を取り入れる。

参考サイト

WikiPedia:環境感受性

Japan Sensitivity Research

HSPブームの今を問う(飯村周平:東京大学・日本学術振興会PD)