カテゴリー

- hspと脳科学

はじめに

ASD(自閉スペクトラム症)とは、生まれつき脳の情報処理の仕方に違いがあることで、社会的なコミュニケーションや行動に特徴が現れる発達障害の一つです。

その特性は人によって大きく異なり、「スペクトラム(連続体)」として捉えられています。

人間関係で悩みを抱えやすく、光・音・痛みなどの刺激に敏感なHSP。

集団でいることよりも一人でいるのを好むなどの点から、発達神経症(発達障害)と共通点もあるため混同されることがあります。

そんな、HSPとASDの違いについてみていきましょう。

ASDとHSPの違い

ASD(自閉スペクトラム症)とHSP(Highly Sensitive Person)は、感受性が高いという共通点はありますが、ASDは発達障害であり、HSPは気質の違いです。

つまり、ASDは医学的診断が可能な神経発達症であり、HSPは病気ではなく個性の一つです。

共通点もあるが「質」が違う

共通点

・感覚過敏(音・光・匂いなど)

・環境変化に弱い

・ストレスを感じやすい

・創造性や芸術的感性が高い傾向

違いの本質

・ASDは社会的コミュニケーションや行動パターンに困難があり、支援が必要な場面が多い。

・HSPは刺激に敏感で疲れやすいが、共感力や洞察力が高く、環境調整で快適に過ごせる。

| 項目 | ASD(自閉スペクトラム症) | HSP(繊細な人) |

| 分類 | 発達障害(医学的診断あり) | 気質(診断名、病気ではない) |

| 原因 | 神経発達の違い | 生まれつきの感覚処理感受性 |

| 支援 | 人の支援が必要なケースがある | 環境調整により快適に過ごせる |

| 社会性 | 対人関係が苦手、空気が読みにくい | 空気を読みすぎて疲れる |

| 感覚過敏 | 音・光・触覚などに強い不快感 感覚鈍麻で痛みや気温、匂いに鈍感な場合もある。 (冬も半そでを着ている、同じ服を着ている、 献血など注射が好き) | 刺激に敏感だが共感性が高い 痛みに敏感。注射など苦手など。 |

| 共感性 | 弱い傾向(相手の気持ちがわかりにくい) | 強い傾向(相手の気持ちを感じすぎる) |

| こだわり | 強いこだわりや反復行動がある | こだわりは少ないが深く考える傾向 |

| 言語理解 | 比喩や曖昧な表現が苦手 | 微細なニュアンスに敏感 |

| 学習 | 学習障害をもつケースがある | 特にみられない |

| ストレス反応 | 環境変化に弱く、パニックになりやすい | 刺激過多で疲れやすいが、内省的 |

見分け方のヒント

・HSPは「感じすぎて疲れる」タイプ:空気を読みすぎて気を使いすぎる。

・ASDは「空気が読めずに困る」タイプ:曖昧な表現や非言語的なやりとりが苦手。

遺伝的要因

発達障害、HSPの遺伝的研究はまだ発展途上な段階ですが、ASDは遺伝子による影響が強く、その影響の大きさは約83%、HSPのもつ感覚処理感受性(SPS)の遺伝的大きさは約47%で残りの50%は後天的な影響といわれています。

HSPもASDタイプの人も、光、音、香りなどの刺激に敏感な特徴がありますが、その過敏性がどの程度なのかについては、まだはっきりとしたことは解明されていないようです。

自己理解と対応の違い

| 対応 | ASD | HSP |

| 医療的支援 | 必要な場合がある(診断・療育) | 基本的に不要(環境調整・セルフケア) |

| 自己理解 | 認知のクセや困りごとを把握する | 感受性の強さを受け入れ、調整する |

| 周囲の配慮 | 明確な指示や構造化が有効 | 静かな環境や共感的な関係が有効 |

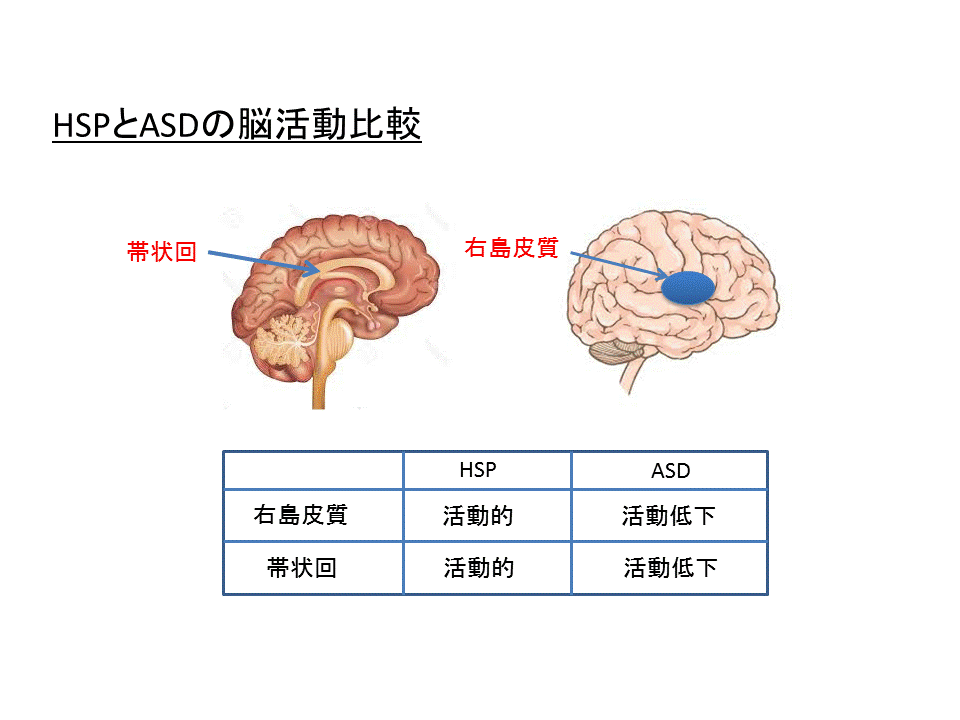

ASDとHSPの脳構造の違い

ビアンカ・アセヴィドらの研究によると、HSPと呼ばれる人達の場合、脳の島皮質、帯状回と呼ばれる機能が活発であることが確認されています。

一方、ASDの人の場合は反対に島皮質、帯状回の活動が低下していて共感性を発揮できない傾向があるようです。

島皮質、帯状回の活動が低下すると、自分の中の内面を照らし出す「意識の座」が弱く、自己あるいはアイデンティティが希薄になりやすいといわれています。

| HSP | ASD | |

| 島皮質 | 活性 | 弱い |

| 帯状回 | 活性 | 弱い |

| 自意識 | 明るい | 暗い |

ASD(自閉スペクトラム症)の特徴

・灰白質・白質の分布異常:前頭葉・側頭葉・頭頂葉などで構造的差異が報告されており、社会的認知や感覚処理に影響。

・シナプス刈り込みの異常:不要な神経接続が除去されず、情報過多や感覚過敏・認知の偏りに繋がる可能性。

・機能的結合の偏り:扁桃体・前頭前野・島皮質などのネットワークが過剰または過小結合し、感情処理や社会的動機づけに困難を生む。

・小脳の構造変化:運動だけでなく、感情調整や認知にも関与する小脳に差異が見られることがある。

HSP(Highly Sensitive Person)

・感覚野の活性化:視覚・聴覚・触覚などの感覚処理領域が高感度で、微細な刺激にも強く反応。

・扁桃体の過敏性:恐怖・不安などの情動に関わる扁桃体が活発で、環境変化に敏感。

・島皮質の活性化:内的感覚と情動の統合に関与し、自己認識や共感力を高める。

・ミラーニューロン系の発達:他者の感情や行動を直感的に理解する力が強く、共感性が高い。

神経伝達物質分泌の違い

| 神経伝達物質 | ASD | HSP |

| ドーパミン | D2/D3受容体の減少により社会的動機づけが低下 | 報酬系の感受性は低めだが、HSS型では活性化しやすい |

| GABA(抑制性) | 興奮性とのバランスが崩れ、過敏または鈍麻が生じる | 情報処理の抑制が効きにくく、過剰刺激を受けやすい |

| セロトニン | 縫線核の機能低下により不安・情動調整が困難 | 不安感に敏感で、セロトニンの感受性が高い傾向 |

| アセチルコリン | 明確な関与は少ないが、注意・記憶系に影響あり | 内省・集中・安心感に関与し、内向型HSPで優位 |

| ノルアドレナリン | 一部で過剰反応し、ストレス耐性が低下することも | 警戒系として活性化しやすく、環境変化に敏感 |

🧭 統合的なまとめ

・ASDは構造的な脳発達の違いにより、社会性・認知・感覚処理に困難が生じる神経発達症。

・HSPは神経系の感受性が高く、情報処理が深いため、刺激に敏感で共感力が高い気質。

・ASDは医療的支援や構造化された環境が必要な場合が多く、HSPは環境調整とセルフケアで快適に過ごせる。