カテゴリー

- 潜在意識

目次

― 心の奥底に潜む力をめぐる、哲学・心理学・科学の交差点 ―

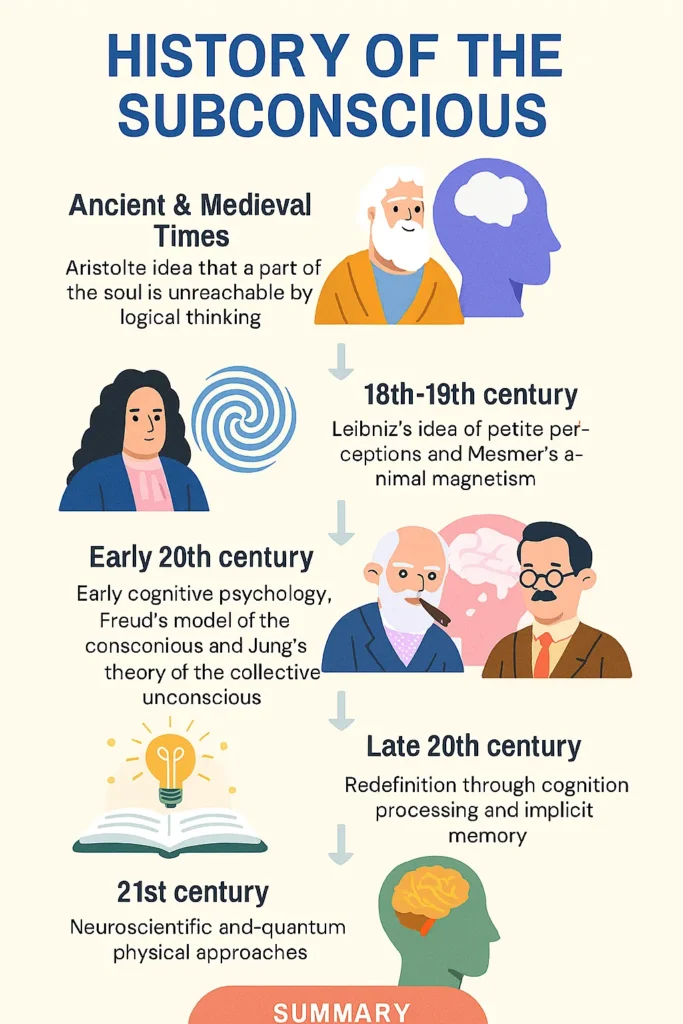

私たちの行動、感情、思考の多くは、意識していない「潜在意識」によって左右されています。この見えない心の領域は、古代から哲学や宗教の中で語られ、近代以降は心理学・神経科学の対象として本格的に研究されてきました。ここでは、潜在意識の研究史を時代ごとに整理し、その理論的変遷と科学的進展を紹介します。

1.古代〜中世:無意識の萌芽的な概念

古代ギリシャ哲学

プラトンは「魂の三分説(理性・気概・欲望)」を提唱し、欲望や衝動の領域を理性では制御できない部分として位置づけました。アリストテレスも、人間の行動に理性では捉えきれない要因があることを認めています。これらは、後の潜在意識概念の原型といえるでしょう。

東洋思想

仏教では「阿頼耶識(あらやしき)」という、すべての経験や記憶が蓄えられる深層意識の概念があり、潜在意識に近い考え方です。インド哲学の「カルマ」や「アートマン」、道教の「無為自然」なども、意識を超えた心の働きを示唆しています。

中世神秘思想

キリスト教神秘主義では、「神の啓示」や「夢による導き」が重視され、意識を超えた領域が人間の精神に影響を与えると考えられていました。これらは、潜在意識を「霊的な力」として捉える視点につながります。

2. 17〜19世紀:近代心理学と催眠の研究

啓蒙時代の哲学者たち

ライプニッツは「小さな知覚(petites perceptions)」という、意識されない微細な感覚が人の行動に影響すると述べました。これは潜在意識の前提となる考え方です。

メスメリズムと催眠療法の原点

18世紀後半、ドイツの医師フランツ・アントン・メスメルはあらゆる生物は動物磁気に支配されているという「動物磁気説」を提唱し、催眠(メスメリズム)の原型をつくりました。人間の心に意識されない力が働くことが注目され始めます。

19世紀後半の臨床研究

ピエール・ジャネは、トラウマやヒステリー患者の症状を「意識の分裂」と「無意識活動」として説明しました。ジェームズ・ブレイドは「催眠」という用語を導入し、心理的メカニズムとして体系化しました。これらの研究は、潜在意識の臨床的理解を深める礎となりました。

3. 20世紀前半:フロイトとユングの精神分析

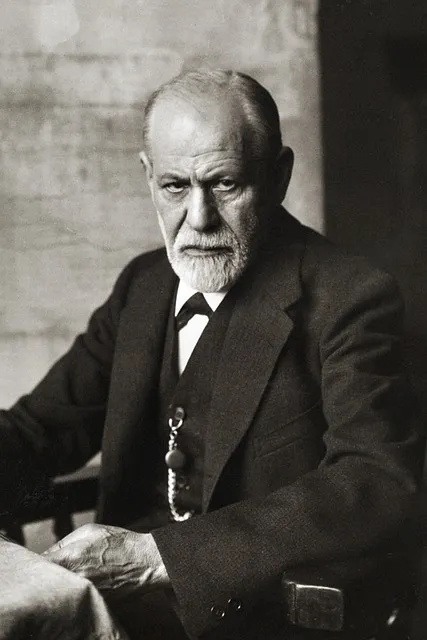

ジークムント・フロイト

フロイトは「無意識(Unbewusst)」を理論的に体系化し、「意識・前意識・無意識」の三層モデルを提唱しました。無意識には抑圧された欲望や記憶が潜み、夢や言い間違いなどを通じて現れると主張しました。彼の理論は、心理療法の基礎を築くと同時に、文学・芸術・教育など多くの分野に影響を与えました。

カール・グスタフ・ユング

ユングはフロイトの理論を拡張し、「個人的無意識」に加えて「集合的無意識(Collective Unconscious)」を提唱しました。これは人類共通の記憶や象徴(アーキタイプ)が潜在意識に存在するという理論で、神話・宗教・夢の分析に応用されました。ユングは、潜在意識を「自己実現への道」として捉え、個人が無意識の内容と向き合うことで、より統合された人格へと成長できると考えました。

行動主義の台頭(1920〜1950年代)

アメリカでは行動主義心理学が主流となり、「観察できない心の働き」は科学的ではないとして、潜在意識の研究は一時的に下火になります。ジョン・ワトソンやB.F.スキナーは、外部から観察可能な行動のみを研究対象としました。

4. 20世紀後半:認知心理学と潜在記憶の研究

認知心理学の発展

1970年代以降、認知心理学や情報処理モデルの発展により、潜在意識は「意識されない情報処理」として再定義されます。たとえば、注意を向けていない刺激が行動に影響を与える「プライミング効果」や、「直感的判断」が論理的思考よりも早く働くことなどが実験的に示されました。

潜在記憶(Implicit Memory)

自覚しないまま影響する記憶が実験的に証明され、条件づけ学習や無意識的な選好形成などが研究されました。NLP(神経言語プログラミング)や自己啓発分野でも「潜在意識」という言葉が広く使われるようになります。

文化的潜在意識の研究

夢ナビ講義では、数字の位置と反応時間の関係から「小さい数字は左、大きい数字は右」という文化的潜在意識が行動に影響することが示されました。これは、横書き文化が潜在的な空間認知に影響を与えていることを示唆しています。

5. 21世紀:脳科学と量子論的アプローチ

脳科学の進展

fMRIや脳波測定などの技術が進化したことで、潜在意識の活動を脳レベルで観察することが可能になりました。富山大学の井ノ口馨教授は、睡眠中やリラックス時に潜在意識が活性化し、創造的なアイデアが生まれることを示しています。

リベットの実験

ベンジャミン・リベットの実験では、意識的な決定よりも先に脳が行動を準備していることが示され、潜在意識の先行性が注目されました。これは「自由意志」の再定義にもつながる重要な発見です。

セレンディピティと洞察研究

名古屋大学の研究では、科学的発見における「ひらめき」や「偶発性(セレンディピティ)」が潜在意識と深く関係していることが示されています。ペニシリンの発見やノーベル賞受賞者の研究にも、潜在意識の働きが関与していたとされています。

スピリチュアル分野の展開

一部のスピリチュアル理論では、量子物理学やエネルギー論と潜在意識を結びつけた解釈も展開されており、科学と精神性の融合を目指す動きも見られます。

まとめ

潜在意識の研究は、哲学・心理学・神経科学・宗教・スピリチュアルの交差点で進化を続けてきました。

フロイトの精神分析から始まり、ユングの象徴理論、行動主義の否定、認知科学の再評価、そして現代の脳科学による可視化へと至るこの流れは、人間の心の深層を理解するための重要な道筋です。